정치적 입장 표명이나 감리회 정책과 관계되지 않은 내용 등 "감리회 소식"과 거리가 먼 내용은 바로 삭제됩니다.

충청연회 아산지방 세미나가있는 교역자회의(신년하례회)

권오철

- 1962

- 2023-01-13 18:55:47

“독서와 세미나가 있는 교역자회의 ”

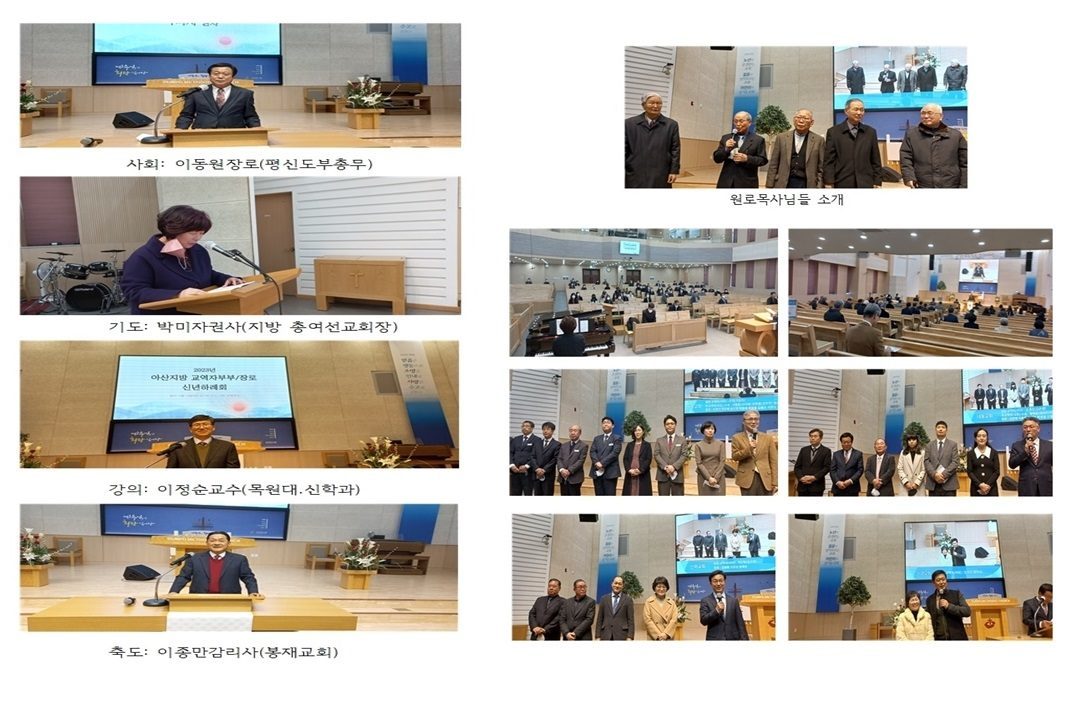

아산지방회(이종만감리사.봉재교회)는 1월12일(목) 10:30분 둔포교회(손 혁목사)에서

“독서와 세미나가 있는 교역자회의 ” 8번째 강의를 목원대학교 이정순교수(조직신학/종교학)를 모시고 “새로운 무시론의 도전과 의미 ”제목으로 “ 2023년 아산지방회 교역자부부/장로부부신년하례회를 개최하였다

이동원장로(평신도부총무.대동교회)의사회로 박미자권사(지방여선교회회장)의기도 이종만감리사(봉재교회)축도로 이어졌다

이날 이정순교수는 강의를 통해 - 무신론(atheism)이란 말 그대로 신의 존재를 부정한다는 것이다. 인간은 역사 이래로 종교라는 틀을 통해 신이라는 존재를 믿어왔지만, 또 다른 한 편에서는 늘 신을 부정하며 굳이 신을 찾을 필요가 없다는 주장해왔다. 무신론은 역사적으로 매우 다양한 형태로 등장했는데, 그것들은 주로 신의 존재를 부정하거나 아니면 알 수 없다는 불가지론에 가까운 운동이었다. 반면에 지난 2006년부터 ‘새로운 무신론’(new atheism)을 주장하는 자들이 서구권에 등장했다. 이들은 단순히 신의 존재를 부정하는 데서 그치지 않고, 그것을 일종의 신앙의 차원으로까지 드높인다는 데서 전통적인 무신론과 다르다. 이들은 유신론을 철저히 거부하는 ‘반유신론’(anti-theism)자들이자 공격적이고 ‘전투적인 무신론자’들로 알려져 있다. 더 나아가 이들은 종교적인 것은 무엇이든지 다 없애버려야 한다고까지 주장한다. 이런 점에서 새로운 무신론은 새롭다. 신학자 앨리스터 맥그래스(Alister E.McGrath) 에 의하면, 무신론은 '신을 믿지 않는 사람들'이라면, 새로운 무신론은 '신이 없다는 것을 믿는 사람', 즉 '무신론을 믿는 신앙인'을 의미한다.

새로운 무신론이라는 용어는 현재 영미권에서 무신론을 설파하고 있는 베스트셀러 작가 네 사람의 공통된 특징을 ‘새로운 무신론’이라고 지칭한 데서 비롯되었다. 이들은 2004년 『종교의 종말』을 쓴 쌤 해리스(Sam Harris)와 2006년에 『만들어진 신』을 쓴 리처드 도킨스(Richard Dawkins), 2006년에 『주문을 깨다』라는 책을 쓴 대니얼 데닛(Daniel C. Dennet), 『신은 위대하지 않다』라는 책을 크리스토퍼 히친스(Christopher Hitchens) 등을 의미한다. 새로운 무신론자들은 편협하고 왜곡된 종교이해를 바탕으로 종교에 대한 일방적인 분노를 쏟아 내고 있다. 오히려 이들은 무신론을 신봉하면서 무신론이라고 하는 또 하나의 종교를 만들려고 하지 않는가 하는 생각도 든다. 종교가 폭력적이고, 비이성적이고, 비과학적이라는 새로운 무신론자들의 비판은 일부 종교의 부정적인 측면을 확대한 결과이다.

탈종교화 시대, 무신론 시대로 접어든 이 시대에 새로운 무신론 운동은 기독교의 본질을 다시 한번 성찰하게 해 준다. 새로운 무신론자들이 지적하는 종교의 모습은 기독교의 본질과는 거리가 멀다. 기독교는 무조건적인 사랑과 자비, 겸손과 희생의 종교이다. “수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하겠다”(마11:28)고 예수께서 선포하셨다. 이런 고귀한 초대에 새로운 무신론자들도 당연히 포함된다. 그러므로 그들을 무조건 잘못됐다고 배척하지 말고, 그들이 왜 이런 주장을 하는지 잘 살펴보고 설득하며, 무엇보다도 사랑으로 감화시키는 자세가 필요하다. 삶과 즉음으로 보여주신 예수의 무한한 사랑과 자비가 기독교의 본질임을 신앙인들이 먼저 겸손한 삶으로 보여준다면 그들 역시 기독교라는 종교를 새롭게 이해하게 될 것이다. 또한 “신앙은 참된 이해를 추구한다”는 중세 교부 안셀름의 말대로 무조건적으로 믿어야 한다고 일방적으로 주장하지 말고 하나님이 주신 이성으로도 충분히 설명할 수 있어야 할 것이다.

라고 강의하였다

1부 예배후 각교회의 소식과 담임목사부부와 장로부부를 소개하며 신년하례식을 가지며

기쁨과 감사 그리고 사랑의 공동체로 공동의 기도제목을 나누웠다

이날 지방원로목사님부부를 초청하여 금일봉을 전달하며 건강과 평안을 기원하며 둔포교 회 총여선교회를 통하여 정성어린 점심식사를 제공받고 목회자와 평신도가 함께 웃으며 담 소를 나누며 새해에 교회를 위하여 충성을 다짐하는 시간이 되었다

사회: 이동원장로(평신도부총무)

기도: 박미자권사(지방 총여선교회장)

강의: 이정순교수(목원대.신학과)

축도: 이종만감리사(봉재교회)

원로목사님들 소개

강의내용

새로운 무신론의 도전과 의미 2023년 아산지방 신년하례회 강연을 위해 필자의 저서 『신을 묻는다』(서울 : 대한기독교서회, 2019) 제1장을 발췌 요약한 것이다.

이정순 교수(목원대신학과)

I. 들어가는 말

2023년 포스트코로나 시대를 향해 조금씩 나아가고 있는 이 시대를 표현할 수 있는 주제어가 있다면 무엇일까? 필자는 “탈종교화”와 “무신론”이라는 주제어로 표현할 수 있다고 생각한다. 먼저, 지난 2014년 한국 갤럽에서 “한국인의 종교 1984-2014”라는 주제로 벌인 조사에 따르면 종교를 믿고 있지 않는다고 답한 ‘비종교인’이 전체 성인 인구의 50%를 차지하는 것으로 드러났다. 가장 최근 조사로는 비종교인이 이미 60%에 접어든 것으로 밝혀졌다. 한국 사회의 탈종교화가 시작된 것이다.

미국과 영국을 중심으로 한 서구의 상황은 어떠한가? 미국의 사회조사연구기관인 퓨 조사센터(Pew Research Center)가 2014년에 발표한 ‘종교지형도 조사’(Religious Landscape Survey)에 따르면, 미국 전체인구의 70.6%는 그리스도인(개신교 46.6%, 가톨릭 20.8% 등)인데 반해, 비그리스도교 종교인은 6.5%, 특정 (제도)종교에 속하지 않는 사람 즉 ‘무종교인’은 22.8%를 차지한다. 그러므로 이제 ‘무종교인들’은 복음주의 교회(25.4%)에 이어 미국에서 두 번째로 큰 ‘종교집단’이 되었다.

이런 현상은 유럽에서도 나타난다. 영국 넷센 사회조사센터(NatCen Social Research)가 2016년에 발표한 ‘영국인의 사회 태도 조사연구’에 따르면 2014년 종교를 가지지 않은 사람들의 수(53%)가 그리스도교인들의 수(41%)를 추월하였다. 1983년에는 종교를 가지지 않은 인구가 31%였는데 30여년 만에 무종교인들이 급격히 성장한 것이다.

2016년 5월 『뉴욕 타임즈』는 세계 최초로 마이애미 대학에 이른바 '무신론 학과'가 개설된다는 기사를 보도했다. 이 학과의 정확한 명칭은 “무신론, 인본주의, 세속윤리 연구”(Study of Atheism, Humanism and Secular Ethics)인데, 한 은퇴한 사업가가 해당 대학에 220만 달러를 기부함으로써 무신론학과가 개설된 것이다. 이 사람은 “무신론자에 대한 차별을 없애려고 노력하고 있으며, 해당 학과의 개설은 “무신론을 타당한 것으로 만들기 위한 첫 걸음”이라고 기부 목적을 밝힌 바 있다. 현재까지 적어도 46개의 미국 대학들이 무신론, 인본주의, 세속주의와 관련된 학과를 개설하고 있다고 한다. 이상에서 보듯이 미국과 영국 등 서구 사회전체의 종교 지형도가 무신론이라는 새로운 현상으로 변화되고 있다는 것이다. 새로운 무신론 운동은 바로 이런 배경과 맞물려 태동했다.

II. 새로운 무신론 운동의 등장과 대표자들

무신론(atheism)이란 말 그대로 신의 존재를 부정한다는 것이다. 인간은 역사 이래로 종교라는 틀을 통해 신이라는 존재를 믿어왔지만, 또 다른 한 편에서는 늘 신을 부정하며 굳이 신을 찾을 필요가 없다는 주장해왔다. 무신론은 역사적으로 매우 다양한 형태로 등장했는데, 그것들은 주로 신의 존재를 부정하거나 아니면 알 수 없다는 불가지론에 가까운 운동이었다.

반면에 지난 2006년부터 ‘새로운 무신론’(new atheism)을 주장하는 자들이 서구권에 등장했다. 이들은 단순히 신의 존재를 부정하는 데서 그치지 않고, 그것을 일종의 신앙의 차원으로까지 드높인다는 데서 전통적인 무신론과 다르다. 이들은 유신론을 철저히 거부하는 ‘반유신론’(anti-theism)자들이자 공격적이고 ‘전투적인 무신론자’들로 알려져 있다. 더 나아가 이들은 종교적인 것은 무엇이든지 다 없애버려야 한다고까지 주장한다. 이런 점에서 새로운 무신론은 새롭다. 신학자 앨리스터 맥그래스(Alister E.McGrath) 에 의하면, 무신론은 '신을 믿지 않는 사람들'이라면, 새로운 무신론은 '신이 없다는 것을 믿는 사람', 즉 '무신론을 믿는 신앙인'을 의미한다.

새로운 무신론은 미국의 저널리스트 게리 울프(Gary Wolf)가 『와이어드』(Wired)라는 시사 잡지에 무신론을 설파하고 있는 베스트셀러 작가 세 사람을 언급하면서, 이들의 공통된 특징을 ‘새로운 무신론’이라고 지칭한 데서 비롯된다. 이 세 명은 2004년 『종교의 종말』(The End of Faith)을 쓴 쌤 해리스(Sam Harris)와 2006년에 『신이라는 망상』(The God Delusion, 한국어 번역 “만들어진 신”)을 쓴 리처드 도킨스(Richard Dawkins), 2006년에 『주문을 깨다』(Breaking the Spell)라는 책을 쓴 대니얼 데닛(Daniel C. Dennet)을 말한다. 이들은 무신론을 열광적으로 지지하고, 종교를 존중하는 문화적 풍토에 대해 비판한다. 이 3명 외에 크리스토퍼 히친스(Christopher Hitchens)라는 사람이 『신은 위대하지 않다』(God Is Not Great)이라는 책을 씀으로써 이 새로운 무신론 운동에 합류했다. 이로써 총 4명의 작가들이 새로운 무신론을 공동으로 설파하는 자들로 알려져 있다.

III. 새로운 무신론 운동의 종교비판

새로운 무신론 운동의 기수 네 명이 주장하는 종교비판의 내용은 다음과 같다.

첫째, 종교는 폭력적이라는 점이다. 다시 말해, 종교는 모든 악의 뿌리이며, 본질적으로 위험하며 폭력을 양산해 내는 성향을 지니고 있다고 주장한다. 특히 이들은 성경과 같은 경전 안에 종교의 폭력성을 입증할 수 있는 많은 근거들이 들어 있다고 주장한다.

일부 종교가 부패하고 비이성적이고 위험하다는 사실에는 누구나 동의할 수 있다. 그렇지만 이것을 종교 전체로 일반화하는 데는 문제가 있다. 잘못된 종교, 부패한 종교를 구분하고 지적하는 것은 옳지만 종교 전체를 일반화하여 반대하기 위해 이런 논리를 펴는 데는 문제가 있다는 것이다. 예를 들어, 자기 신앙을 위해 폭력까지 행사하는 일부 종교 극단주의자들은 모든 종교에 존재하는데, 그들 때문에 종교 전체를 폭력적이라고 비판할 수는 없다는 것이다.

둘째, 새로운 무신론자들은 종교야말로 비이성적이라고 주장하면서 종교에 반대한다. 대표적으로 무신론 과학자인 리처드 도킨스는 종교적 신념이란 이성과 증거를 필연적으로 거부하려는 저항이라고 주장한다. 그는 이렇게 말했다. “믿음이란 이성적으로 사고하면서 증거를 평가해야 할 의무를 회피하는 엄청난 구실, 엄청난 변명거리다.” 또한 새로운 무신론자들은 당장이라도 신의 존재를 과학적 이성적으로 증명해 보이면 믿겠노라고 주장한다. 그렇지만 이는 단순한 문제가 아니다. 인간의 이성이 아무리 훌륭한 능력을 가지고 있다 하더라도, 그것이 지닌 한계 역시 명확하기 때문이다. 인간이 이성을 충분히 활용한다 하더라도 사실 이성적으로나 과학적으로 입증할 수 있는 것은 그리 많지 않으며, 새로운 무신론자들의 핵심 가치나 주장 역시 과학적으로 이성적으로 증명할 수 없다는 점에서 이들의 주장에는 문제가 많다.

이런 점에서 새로운 무신론자들은 종교의 본래적 의미를 제대로 파악하지 못하고 있다. 종교적 믿음이란 인간 이성에 근거한 합리주의라는 독단의 차가운 울타리 안에 인간을 가두려는 현실에 맞선 저항과도 같다. 믿음은 인간의 삶에는 그 이상의 무엇이 존재한다고 선언한다. 여기서 믿음과 이성은 서로 모순되는 것이 아니다. 믿음은 이성을 초월하지만, 합리적인 동의를 위해 이성을 사용한다. 물론 요청만 하지 강요하지는 않는다는 것이다. 이런 점에서 신을 믿지 않는 것은 합리적이고, 신을 믿지 않는 것은 비합리적이라는 새로운 무신론자들의 주장이야말로 오히려 천박하고 비합리적이라고 볼 수 있다.

셋째로, 새로운 무신론자들은 종교가 비과학적이라고 주장한다. 도킨스를 중심으로 한 새로운 무신론자들은 과학이 세계를 이해하는 유일한 도구라고 생각한다. 그리고 지금은 과학으로 알 수 없는 게 있을 수 있지만 언젠가는 과학이 모든 것을 밝혀줄 것이라고 생각한다. 그리고 거기에는 당연히 신이 있을 자리가 없다는 것이다.

하지만 과학적 방법은 신 존재 문제의 결정적 판단자가 될 수 없다. 과학적 지식은 절대적인 지식을 가져다 줄 수 없다. 과학적 발견들은 순수한 사실들을 다루는 것이 아니라 이미 관찰자에 의해 해석되기 때문이다. 또한 그것을 관찰하는 과학자 역시 지식적인 경향이나 사전상태, 나름대로의 배경을 가지고 있다. 즉 전제와 편견을 가지고 있지 않은 마음은 없다는 것이다. 과학은 오직 관찰과 실험가능한 것에만 실증적으로 접근하며, 이것을 넘어서 있는 것, 즉 비실증적이고 수치로 환산할 수 없는 것에 관해서는 어떤 추론도 허용하지 않는다. 이것이 바로 과학의 한계이다. 이런 과학의 한계를 인정하지 않고 과학으로 모든 것을 입증하거나 설명하려는 시도는 오히려 과학제국주의와 같은 오류를 범하고 있다고 말할 수 있다.

IV. 결론

새로운 무신론자들은 편협하고 왜곡된 종교이해를 바탕으로 종교에 대한 일방적인 분노를 쏟아 내고 있다. 오히려 이들은 무신론을 신봉하면서 무신론이라고 하는 또 하나의 종교를 만들려고 하지 않는가 하는 생각도 든다. 종교가 폭력적이고, 비이성적이고, 비과학적이라는 새로운 무신론자들의 비판은 일부 종교의 부정적인 측면을 확대한 결과이다. 또 하나님이 없다고 주장해도 이미 계신 하나님이 사라지는 것은 아니다. 성경은 “하나님은 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시다”(엡4:6)고 선포하고 있지 않은가? 이 진리를 인류 역사상 수 많은 사람들이 계속 체험하고 증언하고 있지 않은가?

그렇다면 새로운 무신론 운동이 오늘 우리 기독교인들에게 주는 의미는 무엇인가? 서두에서 지적했듯이, 우리 시대는 탈종교화와 무신론 시대로 접어들었다. 이런 맥락에서 등장한 새로운 무신론 운동은 무엇보다도 종교의 본질, 특히 기독교의 본질을 다시 한번 성찰하게 해 준다. 기독교는 무조건적인 사랑과 자비, 겸손과 희생의 종교이다. “수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하겠다”(마11:28)고 예수께서 선포하셨다. 이런 고귀한 초대에 새로운 무신론자들도 당연히 포함된다. 그러므로 그들을 무조건 잘못됐다고 배척하지 말고, 그들이 왜 이런 주장을 하는지 잘 살펴보고 대화를 통해 설득하며, 무엇보다도 사랑으로 감화시키는 자세가 필요하다. 삶과 죽음으로 보여주신 예수의 무한한 사랑과 자비가 기독교의 본질임을 신앙인들이 먼저 삶으로 보여준다면 그들 역시 기독교라는 종교를 새롭게 이해하게 될 것이다. 오늘 서두에 함께 읽은 말씀, 즉 “모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안의 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라”(엡4;2-3)는 바울 사도의 말씀을 깊이 묵상하고 되새길 필요가 있다.

또한 “신앙은 참된 이해를 추구한다”는 중세 교부 안셀름의 말대로 무조건적으로 믿어야 한다고 일방적으로 주장하지 말고 하나님이 주신 이성으로도 우리의 신앙을 충분히 설명할 수 있어야 할 것이다. 그럴 때 하나님의 도우시는 성령도 우리와 함께 하실 것이다. 한국교회가 기독교 신앙의 본질을 기억하고 겸손한 삶으로 실천할 때 새로운 무신론의 시대를 다시 복음의 시대로 변화시킬 수 있을 것이다.